阿尔玛.罗斯

时间:2015-12-23 来源:本站

幸存者为事实担保/然后她就平静了/好似每一步都扎扎实实/该做的也做过了/她的小提琴被兵营的尖顶挑碎/第二天清晨就自缢身亡/尊贵的名字呀/她叫阿尔玛.罗斯 —— 德国哲学家 君特.安德斯 (Günther Anders)

或许这个故事更像是一部悲情的二战电影,或许女主人公简简单单的生卒年月就已经说明了一切:阿尔玛.罗斯(Alma Rosé,1906年维也纳 - 1944年奥斯维辛)。但她生前的很多故事,仍然像一束洁白的玫瑰,在历史最阴暗的那个角落散发着淡淡的芳香。

她自己拉着一手好琴。马勒是她的叔叔,维也纳爱乐的首席小提琴阿诺德.罗斯是她的爸爸,被誉为“欧洲海菲茨”的捷克大师普利荷达曾是她的丈夫。你也许会问:是不是她的艺术天才与生命火花会就此被三倍地激发出来?答案是否定的。事实是:阿尔玛.罗斯长时间地生活在三重的阴影之下,人们提起她的时候,更多地是为了说明其他三个人的存在。这无法不说是一种快乐的悲剧。与普利荷达离婚之后,她的舞台仿佛宽广了许多,她建立的沙龙女子乐团——“维也纳华尔兹少女”游艺于国内外,并取得了不俗的反响。然而,可能由于其定位已经飘离了高雅艺术的青峰峻岭,而更多地回旋在了甜蜜与欢庆的酒宴和舞厅中,这似乎为她的不幸遭遇埋下了一丁点儿不详的预兆,好比小说作者笔下的伏笔。

1906年,阿尔玛出生在维也纳,母亲就是马勒的妹妹贾斯汀娜。而此时,父亲阿诺德.罗斯的地位已经在维也纳爱乐矗立了五十多个年头,弦乐史上的传奇组合“罗斯四重奏”也已砺练得炉火纯青。就是在这样一个其乐融融的和美之家里,阿尔玛长得聪明伶俐,人见人爱,最让人称奇的是那一手遗传似的小提琴天赋。然而,一方面父亲对她的期望日甚,另一方面阿尔玛始终无法走出父亲盛名投下的阴影。她的生活好比走钢丝一般,引人注目却苦乐自知。关于她提琴艺术仅有的一段录音在后世被发掘了出来:巴赫D小调双小提琴协奏曲(BWV 1043),1928年录制。父亲拉第一小提琴,她理所当然居于次席,犹如她一生的写照。长大之后,阿尔玛遇见了捷克的小提琴家普利荷达,很快谈婚论嫁了。但普利荷达说过一句酸酸的名言:“不知道我娶的是阿尔玛,还是她的爸爸。”1930年的时候他俩携手出游,却在旅途中遭遇尴尬:尽管普利荷达的名头大得多,但是他仍不愿意已出名的妻子如影随形地跟着他。这似乎妨碍了前者快快乐乐、风流倜傥的生活。这样的旅行很快走到了尾声,1935年两人分手了。后人猜测诸多,认为普利荷达是鉴于妻子的犹太人身份而离婚的。不过清者自清,普利荷达的第二任妻子仍是犹太人。离婚后的阿尔玛很难说没有一点儿恐惧与孤独,但最终她自食其力,走出了困境。她领衔的女子沙龙乐团办得风生水起。阿尔玛想在物质上为年老的父亲解忧,因为当时阿诺德.罗斯几乎就要卖掉那把珍贵的斯特拉迪瓦利,她舍不得父亲这么做。然而,此时区分“犹太人”和“非犹太人”的前奏已经在欧洲各地响起。他们并非没有警觉到这一点。鉴于纳粹的疯狂之势,身在荷兰工作的阿尔玛决定将她年老的双亲接出德奥地区,以觅安宁。之前一次“华尔兹少女”乐团被困慕尼黑的境遇(1933年)还是普利荷达出的赎金。母亲过世之后,阿尔玛在老朋友布鲁诺.瓦尔特的帮助下将父亲转移到了英国,那是1939年的事。 但是,阿尔玛完全不顾笼罩在欧洲上空的阴云,再次只身回到荷兰,靠挨家挨户的私人演出赚取薪酬,直至纳粹有一天敲开了她的房门。一开始,她还试图欺骗纳粹自己不是犹太人(19岁的时候阿尔玛曾动过鼻梁手术),但在逃往瑞士的途中身份暴露,被暂时关在法国的德兰切引渡站。1943年她被押往奥斯维辛集中营。这时候,从小耳濡目染的音乐成了她的救命稻草。凭借出色的音乐天赋,她在狱中成立了女子交响乐团。与奥斯维辛里的男乐团不同,女子乐团的成员大多是半瓶子醋的业余选手。阿尔玛严格地教她们基本功,日夜训练,为了达到整齐划一的音色。所有女性心里都清楚:只要在乐团里多呆一分钟,就意味着少一分的可能进入毒气室。这些姑娘们从此就有了一个可以躲避阴暗现实的梦想驿站,尽管她们在集中营里的职责还包括奏响劳动的命令号,以及同胞们进入毒气室的送葬乐。天晓得在这种矛盾反常的心理下,会诞生出怎样撼人心魄的悲剧仪式。

这样略显电影化和戏剧化的场景背后,其实是说不出的酸楚内心。法国香颂女歌手凡娅.凡尼隆(Fanja Fénelon)同时也是一位反法西斯的女斗士,她在1980年用德文出版了一本关于集中营女里交响乐团的回忆录。而一些同样死里逃生的女狱友们却对此书作出了抗议,因为据说其中大大扭曲了阿尔玛.罗斯的正面形象,反而把她描述成一个无情又充满控制欲的女人。最近,理查德.诺曼在波恩的维德勒出版社推出了500来页的新书《华尔兹少女之死》。其中很多文字就是迎着对阿尔玛的误解和歪曲而作。应该说,他站在了相对客观的立场。在书中提到,人若是被抛到了一个毫无尊严可言,连生命都可有可无的环境里,会显现出其勇敢、抗争和乐于助人的那一面,同时也会很难逃脱嫉妒、阴谋与告密心理的纠缠。当时的集中营头子会因为在他的“奴隶帝国”中听到高质量的音乐演出而倍感自豪。尤其见了阿尔玛用那惊人的技巧独奏后,看守们会尊称她为“阿尔玛女士”,还会有人视之女神般地追求她。生存的尊严在这时很容易压倒一切,这迫使她百分之百地集中精神,为了求得一杯羹与一口气。所以,传闻中她对乐团成员严酷而不近人情的要求似乎更应该从心理学的角度加以解释。但无庸置疑的是,阿尔玛用招募乐手这种方式,救下了许许多多的生命(还包括了一部分非犹太女孩),即便是那些声称阿尔玛在集中营里追逐声誉与特权的人们也都坦诚了这一点。在这个意义上讲,她是女英雄。作者诺曼详尽彻底地调查了阿尔玛弟弟阿尔弗雷德.罗斯的遗留文稿(大部分来自加拿大西安大略省大学的“马勒-罗斯”资料库),以丰富的事据描述了这位出身仿佛“天宠”般的女子是如何在集中营里凋落的。此时,那音乐家族的犹太血统是她落入苦海之因,她却自始至终对此牵肠挂肚,无法弃舍。早在1941年11月,阿尔玛在荷兰乌特勒支写信给已经移民美国的弟弟:“你认为我们什么时候才能重逢?这样的生命伤逝恐怕再难弥补回来了。”集中营里,在对乐队效果最满意的时候,阿尔玛发出了至高赞誉也不过是一句话:“爸爸能听到就好了。”今人读到此处,无不动容。 1944年4月4日,阿尔玛在集中营食物中毒(文首诗作所依据的是另一种传言),医生蒙格勒不得不使用了腰椎穿刺,并将食物(一个变质罐头)拿去化验,但于事无补,她年仅38岁。

罗斯一家人都是犹太人,并不注重什么宗教信仰。像圈子里的很多犹太艺术家一样,在他们眼里,音乐就是上帝。尽管阿尔玛是以新教徒的身份受洗,但在嫁给普利荷达后,她又依皈为天主教徒了。骨子里,阿尔玛其实和她父亲一样没有笃信上帝。允许我们臆测,音乐虽然没有最终救出阿尔玛,但若真有天国,上帝真若看见了集中营里的种种悲欢离合,应该不会拒绝阿尔玛带上她的小提琴进门。

如果您还有不明白的问题,可以咨询尚坤老师

课程推荐

-

★

★ 少儿小提琴考级(5-16岁)专业艺考培训课程

5383人报名

-

★

★ 成人小提琴辅导(17-40岁)演奏速成培训课程

3181人报名

-

★

★ 小提琴特长生升学考试(小升初/中高考)突击培训课程

1222人报名

-

★

★ 幼儿小提琴启蒙(3-4岁)零基础入门课程

1818人报名

-

★

★ 老年小提琴课程(50岁以上)健康休闲课程

2434人报名

-

★

★ 中提琴考级培训(9周岁起)专业艺考课程

1041人报名

-

★

★ 中提琴培训(9周岁起)零基础入门课程

1296人报名

-

★

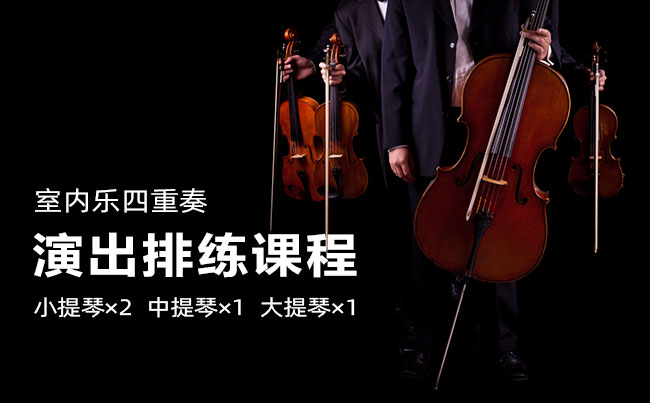

★ 室内乐四重奏(小提琴中提琴大提琴)演出排练

1468人报名

-

★

★ 大提琴考级培训(7岁起)专业艺考课程

780人报名

-

★

★ 青少年大提琴培训(7-16岁)零基础入门课程

1102人报名